|

夜な夜な闇に光る怪しい岩

昭和20年8月原爆消失以前、碇神社(現在白島九軒町 旧市内最古の氏神)の向側に正観寺は在り、天文年間(戦国時代1532年〜1555年)には寺跡が広かったと知られている。縁起由来「知新集」には、霊亀元年(奈良時代715年)に行基菩薩が、太田川下流の小さき島山(箱島)の岩礁付近で、一寸七分(約5.3センチ)の石観音像を見つけられ、石像を祀り、箱島山 慈眼院 正観寺を建立したとされている。その当時、この岩礁は夜な夜な淡い光を放ち、その不思議さに牛田など対岸には見物人が絶えなかったと伝えられている。

御本尊(聖観世音菩薩)、宗派は真言宗にして、広島に於いて他に並びなき古寺とされ、寺の山号(箱島)は現在の白島の古名から得たとされている。慶長年間(安土桃山時代1596年〜1615年)に僧宥尊が再興し、萬治3年(江戸時代初期1660年)に不動院と共に寺格を受けて、大和国(奈良県)大峰山明院先達の職を兼ね、以来毎年入峰し、享保年間(江戸時代中期1716年〜1736年)に藩主浅野吉長の為に、四宝銀(銀貨)を賜ったとされている。その後は、昭和20年8月原爆により本堂、主要伽藍寺消失し(御本尊は疎開し難を逃れる)以来寺院建立が遅れ、昭和24年の都市計画区画整理の為安芸郡府中町の小畠山に移転建立された。旧本堂・鐘楼堂等々は長年の歳月の痛み等できしみが生じ、並びに山の頂上まで急傾斜な参道を登っての参拝であった為、平成9年に現在の本堂・鐘楼堂等々を1段低い場所に建立した。

又、鐘楼堂横に五基の「水かけ地蔵」が安置されてありますが、中央に座します一基が「日照地蔵」と申しまして、浅野藩の祈願所として栄えていた頃、当藩の奥女中がひどい婦人病を患い、医者にも見放され途方にくれ、当寺に一基の「お地蔵さま」を寄進され、頂に水を灌ぎ一心に全快を祈願したところ、摩訶不思議、不治の病は治ったと伝えられ、それ以来婦人病に霊験があると、今では五基の「お地蔵さま」が安置されています。

尚、原爆投下の祈に衆生済度の為、右手を失われた「お地蔵さま」に、医学の進歩した今日でも、水を灌ぐ婦人の姿が絶えません。 |

|

| 御本尊 |

|

聖観世音菩薩 |

| 御真言 |

|

おん あろりきや そわか |

| 御詠歌 |

|

ありがたや 小畠山の観世音

よるひるいつも かげの如くに |

|

|

住職 小出真行

高野山大学卒業

社会福祉法人 中央正聖愛育会 金剛保育園設立

昭和56.4.1開園(理事長兼園長)

保護司 |

|

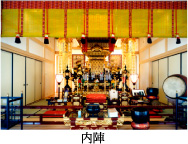

本堂

平成9年多くの方々の寄付等により、現在の本堂を建立致しました。

参道・駐車場の整備により、大型車両も進入可能となりました。 |

|

|

| |

|

|

檀信徒会館

広さ50畳の大広間、正面に弘法大師、その両脇に四国八十八ヶ所霊場、西国三十三観音霊場の軸が掛けてあります。

この広間では、月例行事、年中行事のみならず、葬儀・通夜・法事等(宿泊可)でも使用出来、皆様方に喜ばれています。

|

|

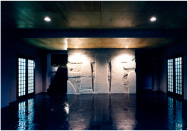

救いの手

正面階段を登りますと、コンクリートの壁「救い」の手が彫ってあります。

これは私達衆生を仏様は手を添えて覚りの世界に導こうとしている姿であります。 |

| |

|

|

鐘楼堂

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」

梵鐘のしんしんとした音声は聞く人の心を澄ませる不思議な魅力があります。

梵鐘の「梵」という字は「清浄」という意味があり、あの美しい音色を今一度再現しようという声も高まり、平成15年に完成致しました。 |

| |

|